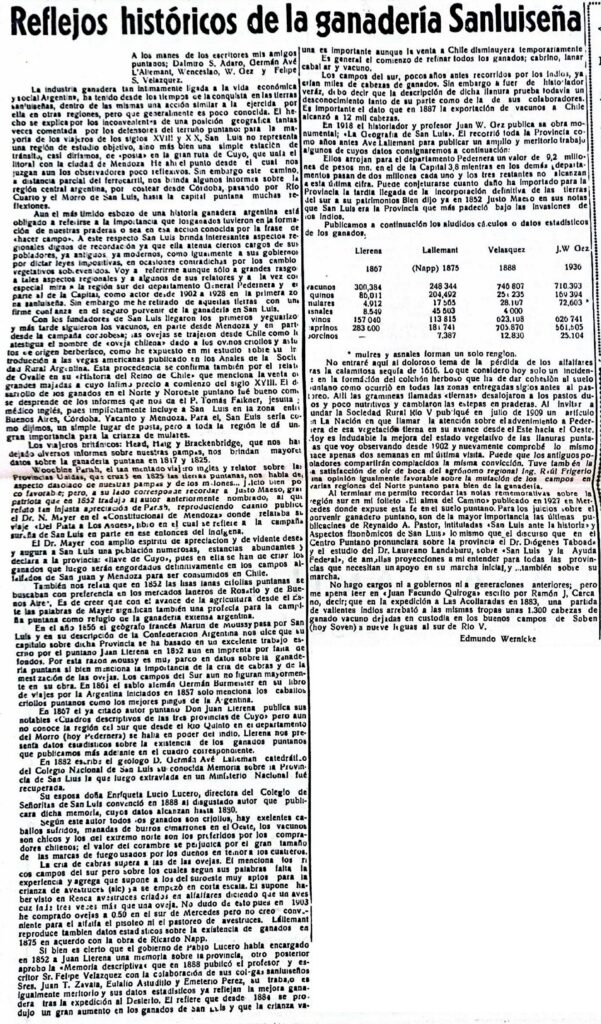

Publicado en El Heraldo de San Luis el 30 de diciembre de 1943, un artículo de Edmundo Wernicke traza un recorrido apasionante por la historia de la ganadería puntana. Desde los primeros animales traídos por los colonos hasta las transformaciones del siglo XX, la nota revive el espíritu pionero de los hombres y mujeres que convirtieron las duras llanuras del sur en tierras fértiles. Ocho décadas después, su mensaje de fe en el porvenir del campo sanluiseño mantiene plena vigencia.

La historia ganadera de San Luis, tan íntimamente ligada al desarrollo económico y social de la Argentina, guarda en sus páginas un legado de esfuerzo, adaptación y esperanza. Desde los tiempos de la conquista, cuando los primeros colonos trajeron yeguarizos desde Mendoza y vacunos desde Córdoba, hasta los albores del siglo XX, la ganadería puntana fue forjando una identidad propia, marcada por la lucha contra el aislamiento geográfico, las sequías, los malones y la falta de caminos.

Sin embargo, en ese escenario de desafíos, floreció un espíritu pionero que convirtió las vastas llanuras del sur, otrora recorridas por indígenas, en tierras fértiles capaces de criar miles de cabezas de ganado.

Con la fundación de la ciudad de San Luis llegaron los primeros animales domésticos. Las ovejas, traídas desde Chile, de donde proviene la expresión “oveja chilena”, se adaptaron rápidamente a las vegas y pasturas serranas. El padre Tomás Falkner, jesuita y médico inglés, ya mencionaba en el siglo XVIII la importancia de estas regiones para la cría de mulares, describiendo a San Luis como un punto de tránsito clave entre Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Varios viajeros británicos, entre ellos Head, Haig y Brackenbridge, recorrieron las pampas puntanas entre 1817 y 1825, dejando descripciones de su paisaje ganadero. Más tarde, en 1825, el reconocido viajero inglés Woodbine Parish habló del aspecto desolado de nuestras llanuras, aunque su visión fue rectificada por el patriota Justo Maeso, quien señaló la injusticia de aquellas apreciaciones extranjeras y destacó la fertilidad y potencial de las tierras del sur provincial.

Ya a mediados del siglo XIX, el Dr. N. Mayer, en su viaje “Del Plata a los Andes”, calificó a San Luis como la “llave de Cuyo”, augurando para ella un destino de abundancia, con estancias florecientes y una población en crecimiento.

Los estudios estadísticos de mediados del siglo XIX muestran un notable crecimiento del stock ganadero. En 1887, la exportación de vacunos hacia Chile alcanzaba las 12 mil cabezas, cifra que reflejaba la expansión económica posterior a la “Conquista del Desierto”, cuando las tierras del sur fueron incorporadas definitivamente al patrimonio provincial.

El geólogo Germán Avé-Lallemant, en su célebre Memoria sobre la Provincia de San Luis (1882), describía una ganadería predominantemente criolla, con excelentes caballos y manadas de burros cimarrones en el oeste. Señalaba también que los vacunos del norte eran los más apreciados por los compradores chilenos, mientras que la cría caprina superaba a la ovina.

Felipe Velázquez, en su Memoria Descriptiva publicada en 1888 junto a un grupo de docentes puntanos, observó un gran aumento en la cantidad de animales tras la campaña al Desierto. Destacó, además, la tendencia a refinar las razas, bovinas, ovinas y caprinas, marcando el inicio de una ganadería más organizada y selectiva.

El historiador Juan W. Gez, en su monumental obra La Geografía de San Luis (1918), ofreció una visión más moderna de la producción pecuaria, estimando que el departamento Pedernera concentraba valores ganaderos superiores a los nueve millones de pesos moneda nacional, mientras que la capital provincial alcanzaba casi cuatro millones.

Aquellos datos reflejaban no sólo la expansión de la ganadería, sino también la consolidación del territorio, antes azotado por las invasiones indígenas y la falta de infraestructura.

Con el avance del siglo XX, las mejoras forrajeras comenzaron a transformar el paisaje. Las gramíneas “tiernas”, como la alfalfa, reemplazaron a los pastos duros y poco nutritivos, convirtiendo las antiguas estepas en verdaderas praderas productivas.

Pese a las calamitosas sequías, como la de 1916, que arrasó con los alfalfares, el espíritu de recuperación nunca se extinguió. En 1909, al fundarse la Sociedad Rural Río V, ya se hablaba del “advenimiento de una nueva vegetación” que auguraba un renacer para los campos puntanos.

Edmundo Wernicke, autor de este artículo y testigo directo de esa transformación entre 1902 y 1928, expresaba en su texto una fe inquebrantable en el porvenir de la ganadería sanluiseña. “He visto —escribía— la mejora constante del suelo puntano, una mutación que favorece a toda la producción animal.”

Su optimismo se sustentaba también en los estudios de destacados autores contemporáneos, como Reynaldo A. Pastor (San Luis ante la historia) y Diógenes Taboada, quienes vieron en la provincia una reserva estratégica para la ganadería nacional.

A más de ochenta años de su publicación, el artículo de Edmundo Wernicke conserva un valor histórico indiscutible. No sólo rescata los esfuerzos de generaciones que hicieron del campo puntano una fuente de vida y trabajo, sino que también invita a reflexionar sobre la vigencia de aquella esperanza en el futuro productivo de San Luis.

Porque, como bien afirmaba Wernicke en 1943, “aun retirado de aquellas tierras, conservo la firme confianza en el porvenir de la ganadería sanluiseña”.

(Recorte del periódico gentileza de Santiago Rovera)