El reclamo de participación de los pueblos originarios en los recursos naturales que existen en sus territorios, como punto sustancial «para nuestro sentir»; la lucha por la aplicación de la letra escrita en el reconocimiento de sus derechos: «hacer aplicable lo escrito y que no caiga en letra muerta»; la reivindicación de un espacio de encuentro como el que están protagonizando en la actualidad que les permite compartir los problemas que los atraviesan, fueron los puntos sobresalientes durante el quinto encuentro de pueblos indígenas que organiza el pueblo Huarpe de San Luis.

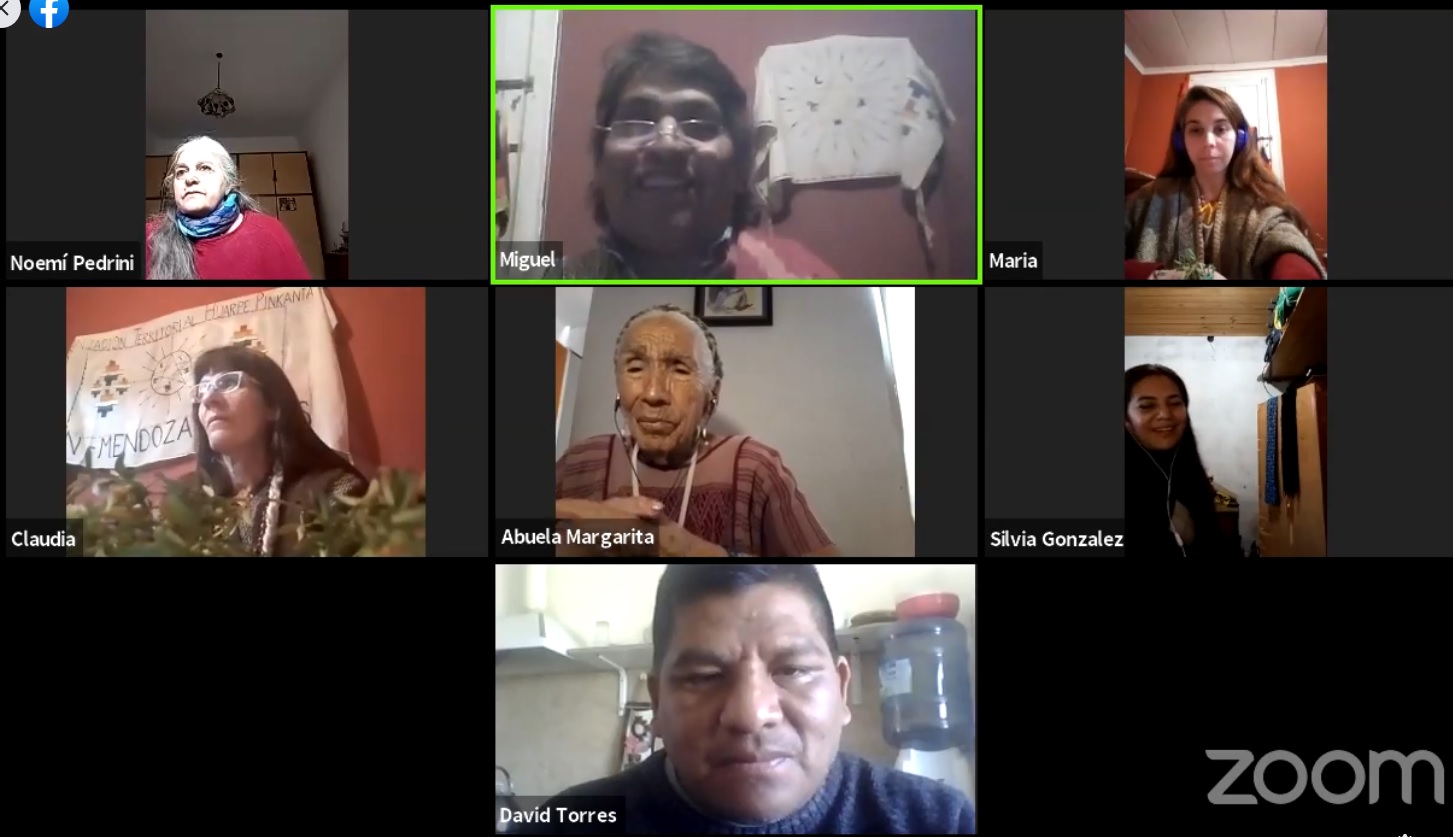

El jueves se realizó el quinto «Conversatorio de saberes de los territorios indígenas de América del sur y México», actividad promovida y puesta en práctica por el pueblo nación pre existente Huarpe Pinkanta de la provincia de San Luis, del que participan representantes de pueblos originarios de nuestro país y de toda Latinoamérica. Son consecuencia de un congreso virtual mantenido durante los días 21 y 22 de julio entre 34 pueblos.

«Las legislaturas terminan siendo las escribanías de los grandes grupos de poder agro ganaderos», fue una de las frases que quedó flotando, expresada por el representante de la comunidad lules de Salta. La otra fue dedicada a los representantes de las comunidades que ocupan espacios en el Estado: «si podés estar ahí recordá por qué lo estás; si no, habrá que irse porque ese no es el lugar indicado por los principios de la comunidad», enfatizó la representante mapuche de La Pampa.

Ambos participantes protagonizaron momentos muy altos en sus alocuciones por el contenido de sus palabras durante el conversatorio, que se extendió por casi tres horas.

La metodología que se emplea en los encuentros virtuales consiste en una coordinación desde San Luis a cargo del ompta Roque Miguel Gil, que emite una pregunta en lo que se denomina «círculo de fuego» y ésta es respondida por cada uno de los participantes en la ronda.

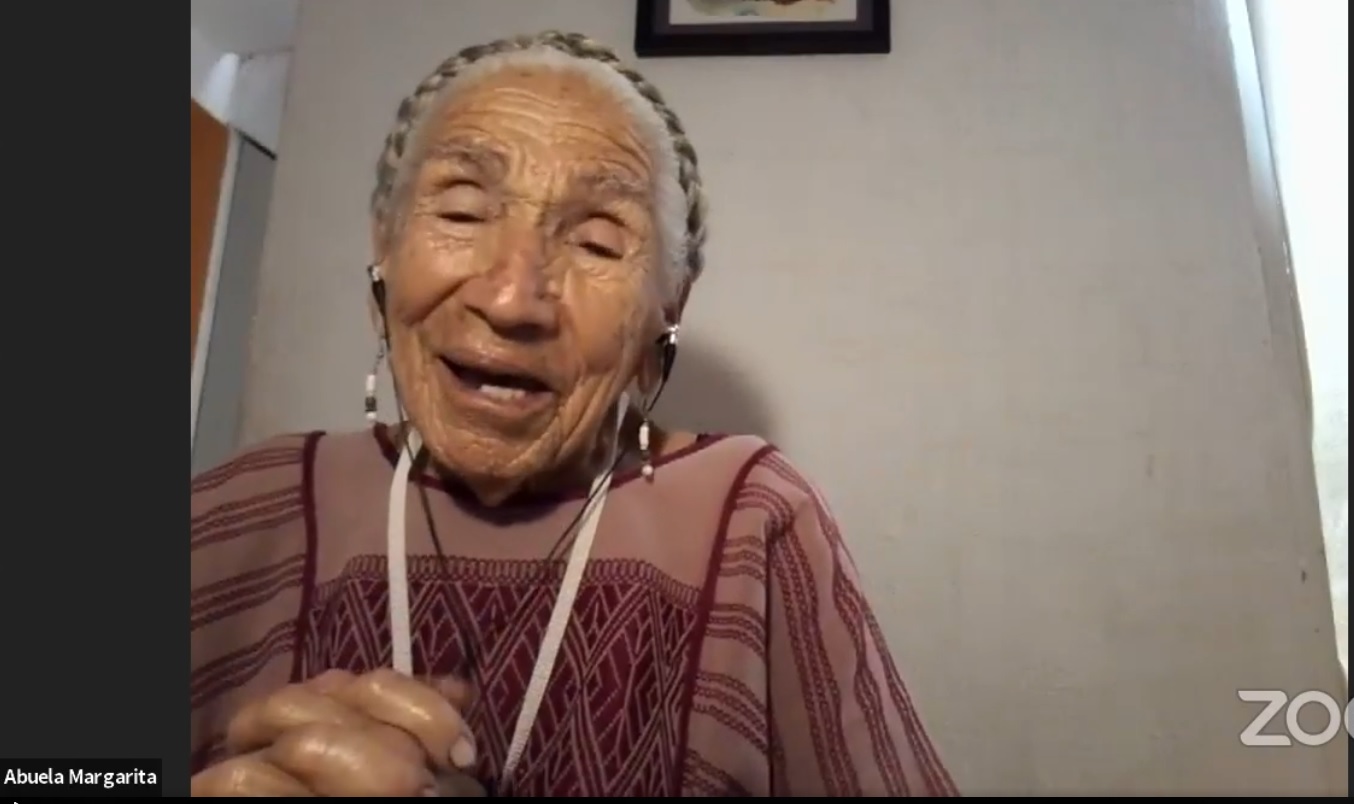

El jueves compartieron experiencias la Abuela Margarita, en representación del pueblo Maya desde México; por el pueblo Mapuche de Mendoza, Sandra Silva; Desde Salta y por el pueblo Lule estuvo David Torres; en representación del pueblo Mapuche de La Pampa se escuchó a Lorena Guaiquian; desde Corrientes Silvia González representó al pueblo guaraní.

El conversatorio se emite a través de Facebook Live y a través de la onda de 104.1 Radio Rebelde de la ciudad de San Luis. La coordinación técnica está a cargo de Claudia Balladares desde Buenos Aires y la temática es responsabilidad de Claudia San Martín, en representación del pueblo Huarpe de San Luis.

En el primer círculo de fuego la consulta que emitió el ompta Roque Miguel Gil fue sobre los sentires (la ley) de la sangre originaria de cada lugar. La abuela Margarita fue la primera en responder. Explicó cómo se vivía en el lugar donde ella nació, en México. A modo de ejemplo, dijo que había árboles frutales que eran compartidos por todos los habitantes del lugar. De la misma forma, cuando se faenaba un animal era para quienes quisieran comer. “Eso era algo bonito porque se comparte”, afirmó.

Comunidad guaraní de Corrientes

Silvia González, de la comunidad guaraní correntina, comentó que en sus comunidades tiene como una ley la enseñanza de los abuelos y que los legisladores son “nuestros mayores, los que nos enseñan a respetar lo que está bien y mal”.

“Mi abuela nos enseñaba lo que estaba bien y mal, pero siempre nos hacía ver que la Naturaleza era la que imponía la madre de todas las leyes”, acotó en su charla.

Explicó que en la actualidad tenían problemas para la venta de los productos agrícolas de su comunidad, Nido de Colibrí, ubicada a 120 kilómetros de la ciudad capital. Los acopiadores no ingresan en la comunidad por el confinamiento que se aplica por la cuarentena como respuesta a la pandemia COVID-19.

Al referirse al tema de la pandemia dijo que en su comunidad no había contagios y lo remitió a las medidas de precaución que toman. Se están cuidando con hierbas naturales, ancestrales. “Hacemos las curaciones de las casas; el primero de agosto se toma la ruda macho porque es un curativo, antibacterial, antiséptico que protege. Después se le agregó la caña para hacerla más potente, pero la ruda macho es la que evita las enfermedades”.

Tiene la percepción que la enfermedad de coronavirus es “una gripe fuerte más. Si bien mucha gente tiene miedo, no nos parece tan grave como se ve. Los pueblos estamos acostumbrados a estas enfermedades y seguimos resistiendo con la medicina natural”.

Calificó a la provincia como de neto corte conservador, que no cuenta con legislación específica que proteja los derechos de los pueblos originarios. Sólo disponen del artículo 66 de la Constitución de la provincia que habla de los pueblos “nativos” del área del Iberá, donde se concentran la mayor parte de las comunidades.

En la provincia de Corrientes hay 16 comunidades guaraníes. Las siete grandes comunidades están en el macro sistema del Iberá, conectadas todas entre ellas, dado que hay pocos kilómetros de distancia entre una y otra, en el centro de la provincia.

Están ubicadas en el acceso al monte nativo de Corrientes. Sólo tres comunidades cuentan con personería jurídica. Algunas ni siquiera están inscriptas en el Registro de comunidades indígenas, otras están inscriptas pero no cuentan con personería.

Comunidad mapuche de Santa Rosa, La Pampa

Lorena Guaiquian, de la lof -comunidad- mapuche de Santa Rosa de La Pampa, en un informe que se distinguió por la claridad conceptual y la forma como lo transmitió, comentó que en esa provincia cuentan con instrumentos legales para la protección de los pueblos originarios.

Tienen una ley provincial de políticas indígenas y apoyo a las comunidades aborígenes, que adhiere a la legislación nacional. Se votó en el año 1990. lo importante es que creó un Consejo Provincial Aborigen que está integrado por los diferentes pueblos originarios.

De ese Consejo también forman parte representantes de los distintos ministerios que conforman el área gubernamental de la provincia. Desde cada uno de ellos se pueden originar políticas públicas para pueblos originarios.

De hecho, desde el Ministerio de Educación se contempla la educación intercultural bilingüe. Para ello hay varios programas educativos, inclusive se contemplan los juegos, dado que en el caso de los pueblos originarios son especiales.

Ese Consejo se reúne y convoca a las comunidades para poder acceder a programas. tiene un estatuto propio. Ahora, a través de medios virtuales se mantienen informados y pueden intercambiar, consultar y poner los temas a consideración de los integrantes.

Reconoció que si como comunidades aborígenes quieren que los tengan en cuenta, deben movilizarse en forma permanente y «golpear puertas» para conseguir la integración tan necesaria.

La Constitución de la provincia de La Pampa también contempla a los pueblos pre existentes en uno de sus artículos. Hay entre 34 y 36 comunidades distribuidas por la geografía provincial.

En medio de su relato, ilustró con la historia de Cafulcurá, cuyo cráneo se encuentra en La Plata, pero tras sucesivos reclamos el año que viene será repatriado a la zona de Macachín. También reflexionó sobre lo difícil que es el logro de la autoafirmación de los pueblos originarios, dado que existe la propia negación de sus integrantes después de «muchos años de sometimientos, humillaciones y de historias arrebatadas».

Sandra Silva, del pueblo mapuche de Mendoza, señaló que han tratado de generar diálogo con las autoridades que están a cargo de San Rafael. «Creemos en el diálogo, por eso evitamos los enfrentamientos», apuntó.

Segundo círculo

El segundo círculo de fuego propuesto estuvo referido a la educación, la salud y el desarrollo económico de los pueblos indígenas.

La abuela Margarita resumió en sus palabras que en materia de salud hay que recurrir a la naturaleza; en la educación hay que elaborar los proyectos desde los pueblos indígenas y en la economía comentó que en la zona donde vive está manejada por los terratenientes y gente de poder.

Silvia González, del pueblo guaraní, informó que cuentan con la Dirección Intercultural Bilingüe. Pero está coordinada por una profesora de inglés, entonces da prioridad al aprendizaje del inglés, el francés y el portugués. Si bien hay una ley que prescribe que se debe enseñar el guaraní en todos los estadios de la educación, sólo se enseña en pocas escuelas que tienen esa orientación. Ejemplificó con algunos casos sobre lo que ocurre respecto de esta situación y mencionó que la mayor parte de la toponimia y varias localidades tienen nombre guaraní.

La mayor parte de las comunidades son agricultores, muy golpeados en estos momentos, dado el confinamiento al que están sometidos. Cultivan maíz, mandioca, frutales, miel. Tienen áreas de cuidado del bosque nativo, del ganado menor y de la agricultura. Aún practican el trueque, entre otros, la leche por la caña de azúcar. En el verano se cultiva sandía y ananá.

Lorena Guaiquian ilustró su mensaje al explicar lo ocurrido en la zona noroeste de la provincia con el río Atuel. Este río cruzaba con gran caudal, lo cual posibilitaba la producción y el trabajo. Cuando Mendoza cortó el drenaje del río esa zona se transformó en lugar seco e improductivo.

Cabe recordar que aún hoy se mantiene el conflicto entre ambas provincias por el cauce del río Atuel. Inclusive ahora Mendoza tiene prevista una obra muy grande para embalsar las aguas de ese río, con lo cual se esfuman todas las posibilidades de que esa zona de La Pampa pueda reflotar económicamente. Se armó una comisión que comprende a cinco provincias, pero nadie confía en que se pueda revertir lo que ocurre en la actualidad.

Las familias que optaron por quedarse tienen animales para consumo propio o para venta pequeña. También se dedican a los tejidos, que son adquiridos por el gobierno provincial y se venden en la capital en el mercado artesanal. El gobierno asiste con algunos proyectos para la producción de pequeña escala en el campo.

La mayor parte de las familias tuvieron que emigrar y lo hicieron hacia los dos centros de mayor población: Santa Rosa y General Pico.

En materia de salud comentó que hay enfermeros, enfermeras y agentes sanitarios para que presten el servicio a las comunidades.

Destacó la contradicción a la que se enfrentan en los espacios de las ciudades, dado que no les permite vivir en comunidad. Además, quedan absorbidos por el propio ritmo que impone y se pierden usos y costumbres que, de poder compartir comunitariamente, constituiría una práctica de su propia vida cotidiana. Situaciones que no tienen solución posible dada como está diseñada la vida actual. Es decir, cómo el afuera les influye y modifica hasta las costumbres.

El tercer círculo estuvo centrado en los intermediarios que tienen los pueblos indígenas con el Estado en sus diferentes formas, los medios de comunicación y la relación con las universidades.

Comunidad de los Lules

David Torres es el presidente de la comunidad Lules de Salta, una de las 14 comunidades que hay en esa provincia. También forma parte del Consejo de Participación Indígena. Tuvo dificultades para conectar el audio durante la reunión. Finalmente se pudo establecer la comunicación a través del celular. Su exposición fue tan clara y rica en contenido que reproducimos en forma textual lo que consideramos sustancial:

«Nuestra situación se asimila a un libro de matemáticas: está lleno de problemas. Vivimos en un lugar que contamos con agua y es muy verde, por eso muchas personas que tienen déficit habitacional en la ciudad buscan establecer su vivienda en nuestros lugares. Vivimos una presión intensa en nuestros campos de sembradío.

En esta época de cuarentena muchos habitantes de la ciudad, para eludirla, vinieron hacia nuestros campos comunitarios. Hicieron pic nic, reuniones y nos dejaron cientos de micro-basurales, destrozos, violencia entre ellos, circulaban en sus autos a mucha velocidad. Nos usan como lugar de escondite y nosotros lo estamos padeciendo. Nosotros obedecemos la cuarentena y ellos siguen con el ritmo ciudadano.

El Estado provincial hace donaciones de tierra con nuestros hermanos adentro. Desoye lo que dice la ley.

Pero también tenemos algunas buenas. El próximo 29 de agosto se hará la fiesta comunitaria de la Pachamama (se celebró el 1° de agosto). Va a ser limitada porque más de veinte personas no se pueden juntar. Pero haremos el homenaje simbólico a nuestra madre tierra.

Argentina tiene la mayor cantidad de leyes que nos protegen. Pero a la hora de hacerlas cumplir tenemos que recurrir a tribunales internacionales que le obliguen al Estado a aplicar lo que votaron en el Congreso.

En las provincias que expandieron sus fronteras agrícolas son las que más padecen. Las legislaturas terminan siendo las escribanías de los grandes grupos de poder agro ganaderos. No sólo leyes, sino también recursos les dedican. Los sectores más pequeños lejos estamos de eso. Es un dato.

Si bien en los papeles todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, eso es muy tramposo. No podemos ser igual a personas que nunca han padecido siglos de dominación, de conquista y de discriminación. Hay una vivencia que se plasma en las acciones.

Hay diferencias que se plasman desde el mismo Código Civil. Se impusieron aquéllos que no querían que se incluyera la propiedad comunitaria. Si se hubiese ingresado, estaríamos en otro momento. Nosotros mismos nos hemos dividido en esto. Y como consecuencia, algunos derechos llegan menguados o no llegan.

Hay un derecho que quedó dentro del artículo 75, inciso 17, que no se ha reglamentado, es el de la participación en los recursos naturales. Ese es un escalón que nos falta y que debemos sentarnos a discutir esta ley que debe ser derecho, pero en este momento es un deseo de los pueblos y los dirigentes. En espacios como este se puede avivar la llama como para mantener el reclamo.

Otro tema es tener memoria de hermanos nuestros que ocupan algunos espacios de decisión o de funcionarios que hicieron silencio cuando a otros hermanos se los desaparecía, se los mataba o se los desalojaba.

El actual gobierno de la provincia de Salta degradó el Ministerio de Asuntos Indígenas. Lo transformó en una subsecretaría. Muy lamentable. Así es muy difícil hacer valer un poder de policía como para proteger los derechos indígenas.

Los pueblos deben tener participación en los recursos naturales que existen en sus territorios. Eso es clave porque el territorio es vertical, no es la superficie de esta tierra. Creo que ese punto es sustancial para nuestro sentir.»

Lorena, la Universidad y los derechos indígenas

Cuando a la representante del pueblo mapuche pampeano le tocó analizar la relación que se mantiene con la Universidad, reconoció que fue a buscar elementos para poder defender los derechos y cubrir las necesidades de su pueblo, pero se encontró con que lo enseñado en el lugar respondía a otra lógica que, además, los fagocitaba en sus procederes.

«En el medio encontré el camino para no perderme. Hago propio ese aprendizaje, lo aprendo y lo aprehendo, lo hago nuestro. Algo que nos convenga, que nos sirva a nuestra causa», explicó Lorena.

En cuanto a los representantes de la comunidad que ocupan espacios en el Estado, su mirada se centra en que esos lugares están para defender al colectivo y no para una cosecha individual de oportunidades. «si podés estar ahí recordá por qué lo estás; si no habrá que irse porque ese no es el lugar indicado por los principios de la comunidad», enfatizó.

En la Universidad Nacional de La Pampa por primera vez este año se dictará la cátedra de derecho indígena. antes no estaba prevista. Y si de derechos se trata, también mencionó la reforma al Código Civil, que en su artículo 18 se refiere a la propiedad comunitaria, punto que consideró fundamental para su aplicación. «Si está escrito, debe ser de aplicación. Esa es la lucha que debemos tener: hacer aplicable lo escrito y que no caiga en letra muerta», clarificó Lorena.

Ilustró que también en la universidad cuentan con un observatorio de derechos humanos para pueblos originarios y que firma convenios con instituciones.

«Comienza un tiempo para defender la letra escrita. Tenemos que hacer que se aplique y que se evite llegar a los tribunales internacionales. Nos ven como hecho cultural por nuestras ropas o cultura, pero cuando de reclamar los derechos se trata ya nos miran diferente; como que eso no corresponde».

Lorena Guaiquian concluyó su alocución con el relato del sueño de su comunidad: «nuestro sueño es tener un territorio. ¿Para qué? para apropiarnos y tener nuestra propia normativa, con la propia ruca, abrirla a quien quiera para que participe. Nos va a costar, pero no hay nada imposible. Debemos luchar. Hay momentos de decaimiento, pero debemos seguir golpeando puertas para conquistar derechos.»