La situación de pobreza en la que quedó sumido el pueblo como consecuencia de la vulnerabilidad de trabajos y de ingresos, “nos permite visualizar que es imperiosa una redistribución de los bienes comunes que tenemos para combatir el hambre, la falta de trabajo y generar la alimentación en manos de los pueblos”.

Cuando se habla de feminismo campesino, indígena, o de las complementariedades “no hablamos de competencia entre varones y mujeres, sino que debemos centrarnos en la lucha contra un enemigo común”.

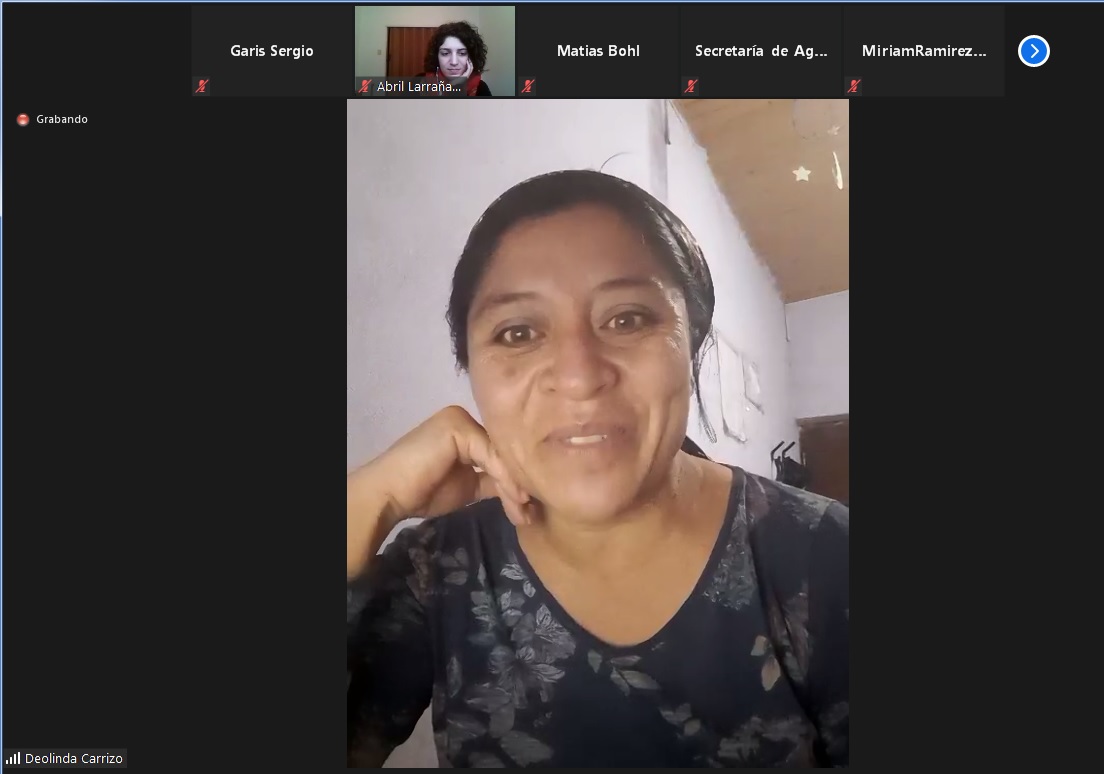

Estas y otras definiciones claras, tajantes y precisas, fueron vertidas por la directora de Género e Igualdad de la Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a las Organizaciones de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, dentro de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación (SAFCI), Deolinda Carrizo.

La actual funcionaria proviene del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), se reivindica como mujer campesina, feminista e indígena del pueblo originario Vilela. Entre 2013 y 2019 fue secretaria operativa de la Confederación Latinoamericana de las organizaciones del Campo (CLOC – Vía Campesina).

Hoy se desempeña como la directora de Género e Igualdad de la Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a las Organizaciones de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, dentro de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación (SAFCI). Vive en Quimilí, provincia de Santiago del Estero.

En un extenso diálogo mantenido con Claudia San Martín, conductora del programa “Caminos Ancestrales” de la FM 104.1 de la ciudad Capital de San Luis, Deolinda Carrizo admitió que la tarea que ha emprendido en la actualidad “es un gran desafío”, dado que el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, al cual pertenece la dirección en la que trabaja, es un espacio que en la historia “ha sido uno de los brazos de la oligarquía agraria”.

Consideró que, por un lado, su designación ha sido un avance importante, en un proceso de articulación y de lucha de las organizaciones campesinas e indígenas y de la pesca artesanal, para que las mujeres “podamos dar disputa y sentido a la ruralidad, de decir ‘estamos ahí’, hay mujeres en los territorios, haciendo vida, que en muchos casos debemos enfrentar a empresarios que con sus acciones van en perjuicio de la comunidad y de los procesos que se han mantenido históricamente”.

“Es decir -añadió- va enlazado entre la experiencia vivida en los territorios, con las demandas de cara a las políticas públicas que son necesarias para las mujeres, para abrir más caminos. Hay antecedentes de que hemos hecho conquistas importantes y ahora es el momento de, como mujeres de la agricultura familiar, poner nuestra visión, nuestra experiencia y propuesta, para caminar hacia una Argentina más justa, igualitaria y con el acceso que nos corresponde a quienes somos del campo y del monte profundo”.

Además, desde la mirada de la organización desde la cual proviene, Deo -como se la conoce popularmente en todos los ámbitos- dijo que esta designación implica el crecimiento desde la militancia, que “no se ha quedado con una bandera, sino que implica una integralidad”.

Al extenderse en una explicación sobre este punto, dijo que desde el MOCASE se trabaja por la identidad campesina e indígena y de los barrios populares. En este sentido afirmó que sostienen la necesidad de una “reforma agraria, integral y popular”.

¿Qué implica una reforma agraria, integral y popular?

El MOCASE cuando dice reforma agraria integral y popular no es para que nos repartan las tierras donde ya estamos. Son nuestras. Es que a las familias indígenas y campesinas se les reconozca y se les repete el lugar donde ya están produciendo alimentos sanos y variados. A su vez, Se tienen que generar las condiciones para que aquellos que quieran regresar a las tierras lo puedan hacer.

Integral, porque es necesario el bien común, la función social que debe cumplir la tierra. Para que puedan estar todos y todas. Para eso hace falta acceso a las herramientas, maquinarias, conectividad, centros de salud, educación, procesamiento de nuestra producción, para fortalecer no sólo el arraigo, sino llegar a los mercados locales, para que la población pueda tener acceso a precios justos sobre lo que se produce y que sea principalmente de producciones locales.

Popular, porque es un pueblo todo que nos identifica con el compartir y el intercambio de saberes. Lo que prevalece es la necesidad de un colectivo, de un pueblo, y que esto se encuentra en contraposición con el acaparamiento de las tierras, a la concentración de los que se dedican a los agronegocios que la utilizan sólo para exportar.

Implica que caminemos y vayamos consolidando esos pasos de la gran bandera que también se sostiene con la soberanía alimentaria, la forma de producción agroecológica de las distintas regiones que caracterizan a nuestro hermoso país.

Soberanía alimentaria

Consultada si después de la experiencia que nos dejó la crisis sanitaria, por la pandemia, puede ser una oportunidad para avanzar sobre la soberanía alimentaria, Deo afirmó que es una oportunidad “poniéndonos a nosotras como parte de la solución”.

Sostuvo que la situación de pobreza en la que quedó sumido el pueblo, sobre todo en las zonas urbanas, los barrios populares, como consecuencia de la vulnerabilidad de trabajos y de ingresos, “nos permite visualizar que es imperiosa una redistribución de los bienes comunes que tenemos para combatir el hambre, la falta de trabajo y generar la alimentación en manos de los pueblos”.

Se preguntó quién produce a nivel mundial, dónde está lo que se produce y cómo se accede. La soberanía alimentaria explica el derecho a qué y cómo producir y eso se debe seguir profundizando, afirmó la dirigente nacional.

Al respecto consideró que se están dando algunos pasos en ese sentido. Se cuenta con políticas que permiten hablar del arraigo, concretarlo en algunos casos, donde “las mujeres también somos protagonistas”. Añadió que, “cuando hablamos de ese feminismo campesino, indígena, o de las complementariedades no hablamos de competencia entre varones y mujeres, sino que debemos centrarnos en la lucha contra un enemigo común”.

Ese enemigo común de las clases populares en el país, fue focalizado en los “agronegocios o en las trasnacionales, que fueron excluyendo a los pueblos que, con la pandemia, quedó a la vista cómo fuimos perjudicados”.

Los atropellos sufridos por las comunidades de los montes, expresó, se manifestó de diferentes formas. Una de ellas fue a través de a institucionalidad mediante el uso de la policía para el desalojo de las familias por métodos violentos. Otra forma es a través de la Justicia, cuando “queremos denunciar el atropello y no se consigue”.

No obstante, reconoció que, a través de la organización de los pueblos, “hoy vivimos otro panorama”, dado que muchas comunidades están empoderadas y han hecho respetar sus derechos.

Cuando eso ocurre, la violencia “viene directo de algunos empresarios de los agronegocios, que contratan a grupos armados y se quieren imponer despojando a las comunidades con topadoras y su gente armada”. Si lo logran, continuó, desmontan, prenden fuego y hacen las fumigaciones que perjudican a un sistema de vida y de producción que se desarrollaba con armonía, en una biodiversidad que había sido conservada por esos pueblos que históricamente vivieron en esos lugares.

Recordó que en estas luchas asimétricas que enfrentan los pueblos originarios y campesinos han sufrido la muerte de compañeros asesinados, y de mujeres que se colocaban frente a las topadoras y no pudieron soportar esa presión, “ellas también han muerto poniendo el cuerpo para permitir que se sigan garantizando los derechos colectivos”.